在水土環境監測領域,傳統檢測技術往往面臨著時空分辨率低、原位監測難度大、對環境干擾性強等痛點。隨著環境治理需求向“精細化"“精準化"升級,能夠實現高分辨率、實時原位監測的平面光極技術(PO)逐漸成為研究與應用的焦點。本文將從技術原理出發,系統梳理平面光極技術的核心優勢,并結合典型應用場景,解析其在水土環境精細化檢測中的實踐價值,同時展望技術未來的發展方向。

一、平面光極技術:原理與核心優勢

平面光極技術是一種基于光學傳感原理的可視化監測技術,其核心是將特異性熒光傳感材料固定在透明基底(如薄膜、玻璃)上,制成具有特定檢測功能的“光極片"。當光極片與水土環境中的目標物質(如溶解氧、pH值、營養鹽、重金屬離子等)接觸時,傳感材料會發生特異性熒光響應——目標物質濃度不同,熒光強度、熒光壽命或熒光峰值波長會隨之變化。通過高精度成像設備(如CCD相機、熒光顯微鏡)捕捉這些熒光信號,再結合圖像校正與數據反演算法,即可生成目標物質的二維濃度分布圖譜,實現“可視化、精細化、動態化"監測。

相較于傳統檢測技術(如電極法、采樣實驗室分析、單點傳感器監測),平面光極技術的核心優勢可概括為三點:

高時空分辨率:空間分辨率可達微米級(μm),時間分辨率可至秒級(s),能夠捕捉水土界面(如沉積物-水界面、根際-土壤界面)微尺度的物質濃度梯度變化,解決傳統技術“宏觀監測忽略微觀過程"的問題;

多參數同步檢測:通過在同一熒光膜片上復合多種特異性傳感材料,可同時監測多種環境參數(如溶解氧+pH+CO2),大幅提升監測效率,降低成本。

二、平面光極技術在水土環境檢測中的典型應用場景

平面光極技術的特性使其在水土環境精細化檢測中展現出廣泛的應用潛力,尤其在“界面過程監測"“污染溯源與修復評估"“生物-環境互作研究"三大場景中表現突出。

(一)沉積物-水界面:微尺度物質循環監測

沉積物-水界面是水土環境中物質交換(如氮、磷、氧循環)較活躍的區域,也是水體富營養化、黑臭水體形成的關鍵環節。傳統技術難以捕捉界面處的微尺度濃度梯度,而平面光極技術可實現“毫米級"分辨率的動態監測。

例如,在湖泊沉積物-水界面檢測中,研究人員通過定制化溶解氧(DO)平面光極片,可清晰觀測到界面處的“氧滲透深度"(通常僅為0-5mm)——當水體富營養化加劇時,沉積物中微生物呼吸作用增強,氧滲透深度會顯著縮短,甚至出現“厭氧區上移"現象。此外,結合pH、硝酸鹽平面光極,還可同步監測界面處的“硝化-反硝化過程":當DO濃度降低時,反硝化細菌活躍,硝酸鹽濃度會快速下降,同時pH值因反硝化產物(如OH?)釋放而升高。這些微尺度過程的監測數據,為湖泊富營養化治理(如底泥疏浚、生態浮床布設)提供了精準的科學依據。

(二)植物根際環境:生物-環境互作精細化研究

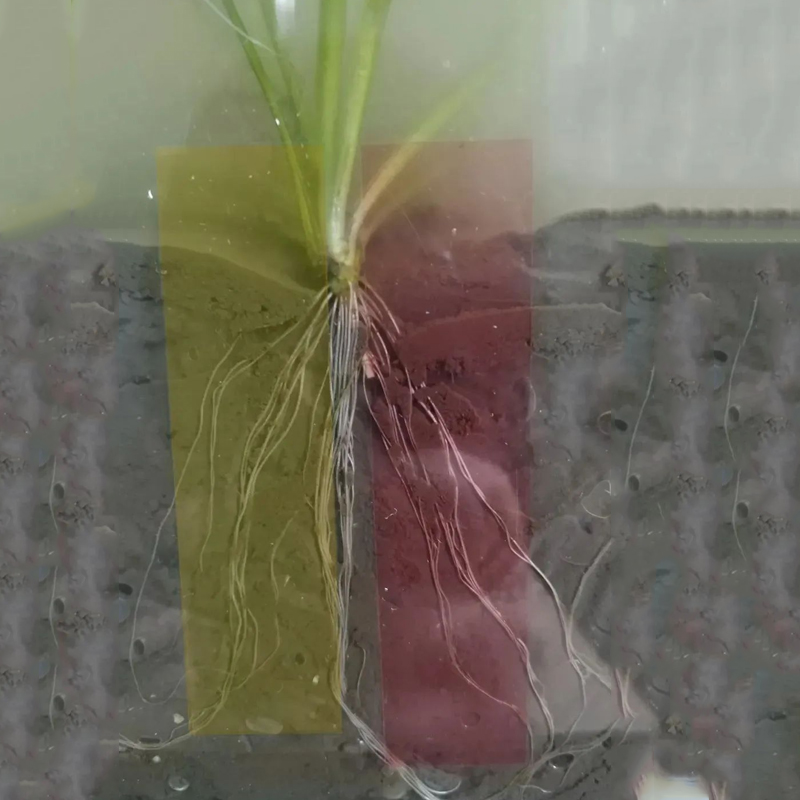

植物根際是土壤-植物-微生物相互作用的核心區域,根際微環境(如根際氧、pH、有機酸濃度)直接影響植物的養分吸收與抗逆能力。平面光極技術是研究根際微尺度過程的“理想工具"。

以濕地植物(如蘆葦、香蒲)根際監測為例,濕地土壤通常處于厭氧狀態,但植物根系會通過“通氣組織"向根際釋放氧氣(即“根際氧分泌"),形成“氧化圈"。傳統電極法僅能測量單點氧濃度,而平面光極技術可生成根際氧濃度的二維分布圖譜,清晰顯示氧化圈的范圍(通常為根系周圍1-3mm)、氧濃度梯度(從根系表面向土壤深處遞減)。此外,結合pH平面光極還可發現:根系分泌的有機酸會使根際pH值降低(通常下降0.5-1.0個單位),而酸性環境會促進土壤中磷、鐵等養分的溶解,進而提升植物的吸收效率。這些研究成果為濕地生態修復(如植物品種篩選、根際微生物調控)提供了微觀層面的技術支撐。

盡管平面光極技術在水土環境精細化檢測中已取得顯著進展,但在實際應用中仍面臨一些挑戰:

傳感材料穩定性:部分傳感材料(如有機熒光探針)在長期浸泡或強光照射下易降解,導致檢測壽命縮短(通常為幾天至幾周),難以滿足長期監測需求;

復雜環境干擾:水土環境中的濁度、有色物質(如腐殖酸)會吸收或散射熒光信號,導致檢測誤差增大,尤其在高濁度水體(如河流、水庫)中應用受限;

成本與規模化應用:高精度成像設備(如科研級CCD相機)與定制化傳感材料的成本較高,且熒光膜片的制備工藝復雜,難以實現大規模產業化應用。

平面光極技術以其“高分辨率、原位無干擾、多參數同步"的特性,打破了傳統水土環境監測的技術瓶頸,為微尺度環境過程研究與精細化治理提供了全新的技術手段。從沉積物-水界面的物質循環,到土壤污染的精準修復,再到植物根際的微環境調控,該技術正逐步從實驗室研究走向實際應用。